出刊日:2019/07/01

作者:徐雪珍

期數:390

點閱:20

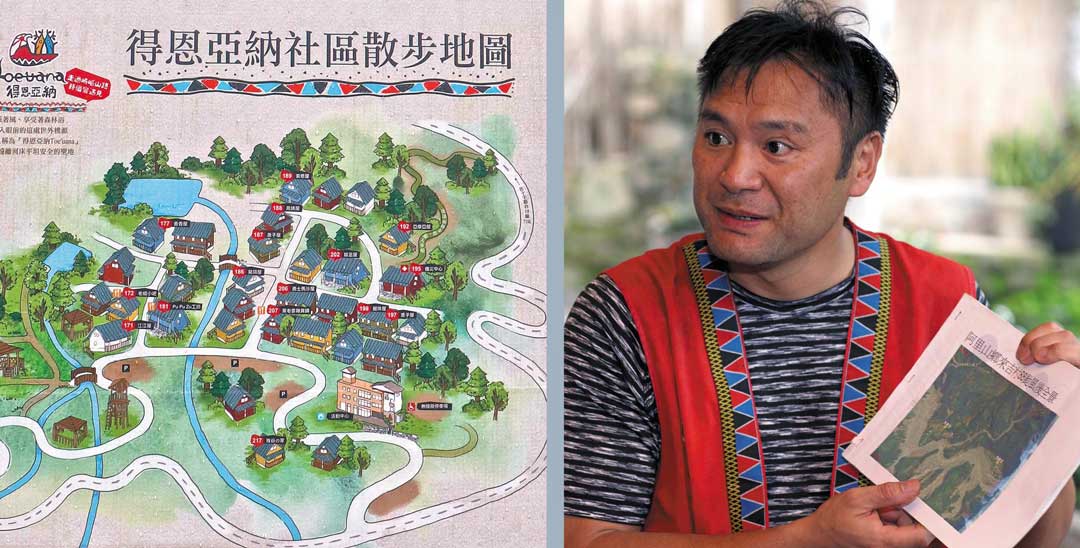

來吉村前村長陳有福(右圖)堅強勇敢地帶領村民重建家園,左圖為「得恩亞納」社區散步地圖,也是莫拉克災後最後完成的永久屋基地。

來吉村前村長陳有福(右圖)堅強勇敢地帶領村民重建家園,左圖為「得恩亞納」社區散步地圖,也是莫拉克災後最後完成的永久屋基地。文/徐雪珍 圖/吳佲璋‧陳依凡‧陳有福提供

傳言在上古時代,洪水淹沒大地,鄒族祖先率領居民到玉山頂避難。洪水退去後,天神帶著鄒族族人下山,建立了第一座「庫巴」(鄒族男子集會所),從此之後,鄒族子孫代代相傳綿延不絕。這座最早的「庫巴」位於嘉義的阿里山,是鄒族的故鄉。往昔的阿里山地貌和今日所見已然迥異,西元1915年塔山線鐵道通車,日本人深入到鄒族聖山─塔山地區伐木,當初最重要的伐木人力就是鄒族的先人們,他們的艱辛與悲苦,寫下臺灣先民開墾拓荒的血淚史。

民國98年莫拉克颱風重創阿里山,許多居民因此流離失所。99年至103年擔任來吉村村長的陳有福,參與了大多數的重建工作,回憶起這段傷痛往事,他說:「這是我們唯一的生存地方,但莫拉克風災重創,美麗的梯田不見了,家園一夕之間全部淹沒,這是來吉村二、三百年來的大災難。」風災過後,來吉部落河床上升得幾乎與房舍基地等高,由於上游有龐大的土石流料源,只要一場大雨隨時有可能沖下來,也因此,後續颱風汛期間,族人又進行了好幾次撤離。

為了重建家園,陳有福積極為族人爭取遷居至祖先居住的土地,儘管過程艱辛波折,但他仍堅強勇敢地帶領村民重建家園,衝破一道又一道的難關,讓美麗的家園重現。雖然現在族人分散各地居住,但是大家彼此信任、尊重,相互扶持的心依然不變,也象徵著鄒族人的延伸和擴散,因為每年他們都會回到達邦村特富野參加祭典,分享生活所知所見,彼此勸勉成長,進而維繫鄒族的團結和凝聚文化與情感。

在鄒族人的居住地中,值得關注的是來吉部落永久屋「得恩亞納」,也是莫拉克風災後最後完成的永久屋基地。「得恩亞納」在鄒族意思是「一塊遠離河床平坦安全的土地」。部落前的石碑,敘述著得恩亞納居民居住至此的故事。每戶門口有各種圖騰造型以及山豬造型解說牌,訴說鄒族人的由來、成年禮、文化、故事等,傳說來吉部落是因逐獵山豬而遷徙定居,所以又稱為山豬部落。整個社區身處山林中,全部建築物搭建採高腳屋、斜屋頂構造,加上彩色的外牆很特別,周圍有無盡的林相和杉林森林,讓人不由得讚嘆這真是個世外桃源。永久屋將不再只是「房屋」而已,更是一個有溫度的「家」。得恩亞納的鄒族人,循著祖先的足跡,在持續的努力與堅持下,找到了回家的路。

有了家,就可以思考生計以及文化傳承的問題。連續多年在茶農比賽獲得優勝的鄭世正,去年在嘉義縣阿里山紅茶比賽項目中榮獲冠軍的殊榮,他的小葉種紅茶更是臺灣高山茶出口國外榜單之一。他表示,面對極端的氣候,大自然的毀滅速度非常驚人,臺灣的土地少,山坡地、保育地的水土保持很重要。身為產銷班的班長,他責無旁貸,帶領族人在自己的土地上重新打造夢想,除自給自足外,更要帶動根留部落的概念,不能遠離自己的祖傳土地,是大家的共識。他非常感謝政府對產業的輔導,尤其是創造就業機會和行銷文化,讓年輕人願意留下來或回鄉共同打拚,不論是咖啡、紅茶、觀光旅遊都是能永續生活發展的新亮點,讓族人們在這塊土地安居樂業。

無獨有偶,陳有福擔任村長工作後,他與部落族人一起攜手共同經營民宿,因熱愛祖先留下來的這片土地,他同時也擔任部落的導覽員,協助部落發展觀光,也讓更多部落的族人能夠回家工作,只要有遊客來到來吉部落,他就會藉機將得恩亞納社區介紹給遊客認識,試圖創造不同的觀光產業願景。

俯瞰整個得恩亞納,像圖畫般美麗,山居的生活肯定有許多的不便,但留住居民的想必是這片好山好水。歷經多次風災的重創,除了政府與社會的協助外,鄒族那份順應天地,樂觀不屈服生命力的天性,是值得學習的,畢竟雨過會天晴,烏雲過後還有藍天;看著陳有福、鄭世正仍然堅持著在山林裡生活,在他們的身上,我看到了希望。

閱讀請點以下網址:

◎Hyread ebook (網址:https://ebook.hyread.com.tw/store_mz_search.jsp)

◎Mybook (網址:http://mybook.taiwanmobile.com/magazine)

◎udn閱讀吧 (網址:http://reading.udn.com/v2/magMain.do)

◎利用臺北市立圖書館的借書證,登入臺北好讀電子書平臺(網址:http://tpml.ebook.hyread.com.tw/),不論是電腦、手機或平板都能借閱唷!

得恩亞納入口處的石碑描述著來吉部落居民居住至此的故事。

得恩亞納入口處的石碑描述著來吉部落居民居住至此的故事。 莫拉克颱風夾帶的狂風暴雨及土石流,造成來吉村落居民房子門前的馬路竟成為一條小河流。

莫拉克颱風夾帶的狂風暴雨及土石流,造成來吉村落居民房子門前的馬路竟成為一條小河流。