出刊日:2021/03/02

作者:溫宗翰

期數:400

點閱:604

民間信仰以向善為核心基礎,透過「善行」舉措,扭轉命運之輪,改變氣運。

民間信仰以向善為核心基礎,透過「善行」舉措,扭轉命運之輪,改變氣運。文/溫宗翰 圖/吳佲璋‧溫宗翰

所謂民間信仰,又有「通俗信仰」、「民俗信仰」之稱,是人們在日常生活中集體形成的一種社會價值觀,也是日常生活裡的文化形態。因此,民間信仰並不像佛教、道教、伊斯蘭教等,既無創教教主,也沒有那麼複雜的教條、教義,甚至也無經典或傳教士,性質上與制度性宗教追求個人生命意義的超脫,是迥然不同的文化氛圍。

但這並不代表民間信仰缺乏核心價值觀,它反而是採取一種集體創造、集體思想的融合手法,來兼容各種宗教信仰的精神。多數研究者會說:民間信仰是「一佛一道」,卻也是「非佛非道」,這標示著民間信仰的核心基礎;也常有人說民間信仰是「儒」、「釋」、「道」三教合一,但這也只包括民間信仰中的某種表現形式。其實,臺灣許多地方的民間信仰文化裡,也能看到基督教神祇與原住民族巫法科儀,這證明民間信仰原始精神,乃是創造集體生活形態,並從社會環境裡採借各種文化元素,進而形成一套社群共有的宇宙價值觀。

民間信仰以人為核心形成宇宙價值觀,面對無法掌握的未來,以及無形的「天」,通常認為「命運天注定」,相信人「命」是由上天安排好;舉凡生活日常、過年過節,各種凡俗瑣碎事務,都能獲得諸多神明來扶持庇護,透過禮敬得以協調,獲得平安。在萬物皆有靈想像下,民間信仰以導人向善為核心基礎,透過「善行」舉措,使自己獲得「功果」與「善報」,並能因此扭轉命運之輪,改變氣運、改善自己命的結果。

從功能論而言,民間信仰以「回報」來「勸善」,帶有一點功利主義。事實上,這正是民間信仰屬於生活文化的最佳佐證。透過直覺式地思想反應,讓普羅大眾都能因此做出對社會有利的事情,這就是民間信仰思想邏輯中,最核心的勸善理論。由此延伸可以發現,民間信仰文化很重視信仰功能,當信徒有求取功名的需求就會祭祀「文昌帝君」,需要生小孩就拜求「註生娘娘」,祈求姻緣愛情就拜「月老公」,欲解除災疫禍害就祭祀「代天巡狩」的王爺;這種「有求必應」的文化邏輯,讓民間信仰不斷創造出滿足需求,以維持社會平穩發展的信仰神祇,也誕生許多讓生活社群獲得寧靜和諧的信仰儀式。

舉例而言,臺灣民間信仰中,每間宮廟都會祭祀「五營」,意旨神明帶領兵將駐紮在當地。這些五營兵將有分內五營與外五營,內五營祭祀在廟內;外五營則依照東南西北中,安頓在廟前與社區的四個方位,用以象徵守衛著整個社區空間,以防外邪魔害侵入。這些五營兵將的來源有很多種,在臺灣北部地區流行以南下進香方式,去到進香聖地「刈火」,以求取主神的靈力,補充兵馬;在南部地區,則時常可見「刈水火」儀式,由主神到偏遠的山區或水邊「招兵買馬」。這些招攬來的兵馬,在民間信仰觀念裡,經常是一些邪祟鬼魅,有時也稱作「歹迷仔」,透過招攬,使其成為神靈的部將,藉此為神服務、也為地區居民服務,隱含著「歹物」也能變成「好物」的邏輯;為民服務以求成聖的思想,不斷透過各種信仰儀式潛藏在我們的生活裡。

除此之外,民間信仰也時常透過神諭來勸化人心,由神明降駕附身於乩童或手轎,也有以鸞筆或輦轎等模式,來濟世辦事,藉此與信徒直接面對面,為信徒解決疑難雜症,勸導要多做善事;有時也會希望獲得「冥陽兩利」,以「作醮」、「普度」方式,讓社區裡可見的人與不可見的鬼神,都能受到勸化。在各地的城隍廟裡,我們甚至也會看到入廟前就有一個算盤,象徵計算人們在陽世間的功過,並有地獄模擬圖,展現死後世界,以此警示當今世人,不可為非作歹。

由此可知,民間信仰在社會上扮演著撫慰人心、勸化教善的工作,雖然強調信仰功能,難免彰顯出功利主義的信仰心態,但也因此讓人們得以直截了當地理解,「種善因得善果」、「不是不報時辰未到」的思想邏輯,以此期勉人們在陽世間多行好事、結善緣。

閱讀請點以下網址:

◎Hyread ebook(網址:https://ebook.hyread.com.tw/)

◎Mybook (網址:http://mybook.taiwanmobile.com/magazine)

◎udn閱讀吧 (網址:http://reading.udn.com/v2/magMain.do)

◎利用臺北市立圖書館的借書證,登入臺北好讀電子書平臺(網址:http://tpml.ebook.hyread.com.tw/),不論是電腦、手機或平板都能借閱唷!

民間信仰相信命運天注定,對玉皇大帝特別尊崇。

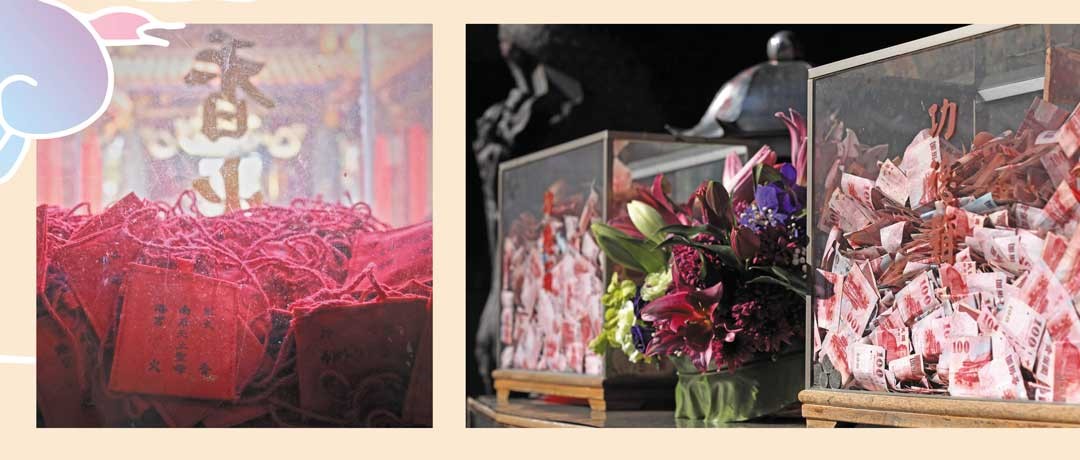

民間信仰相信命運天注定,對玉皇大帝特別尊崇。 廟內準備平安香火,為信徒保平安,信眾則以添香油錢或鮮花祭祀等禮敬神明。

廟內準備平安香火,為信徒保平安,信眾則以添香油錢或鮮花祭祀等禮敬神明。