出刊日:2023/07/10

作者:傅楓宸

期數:414

點閱:1709

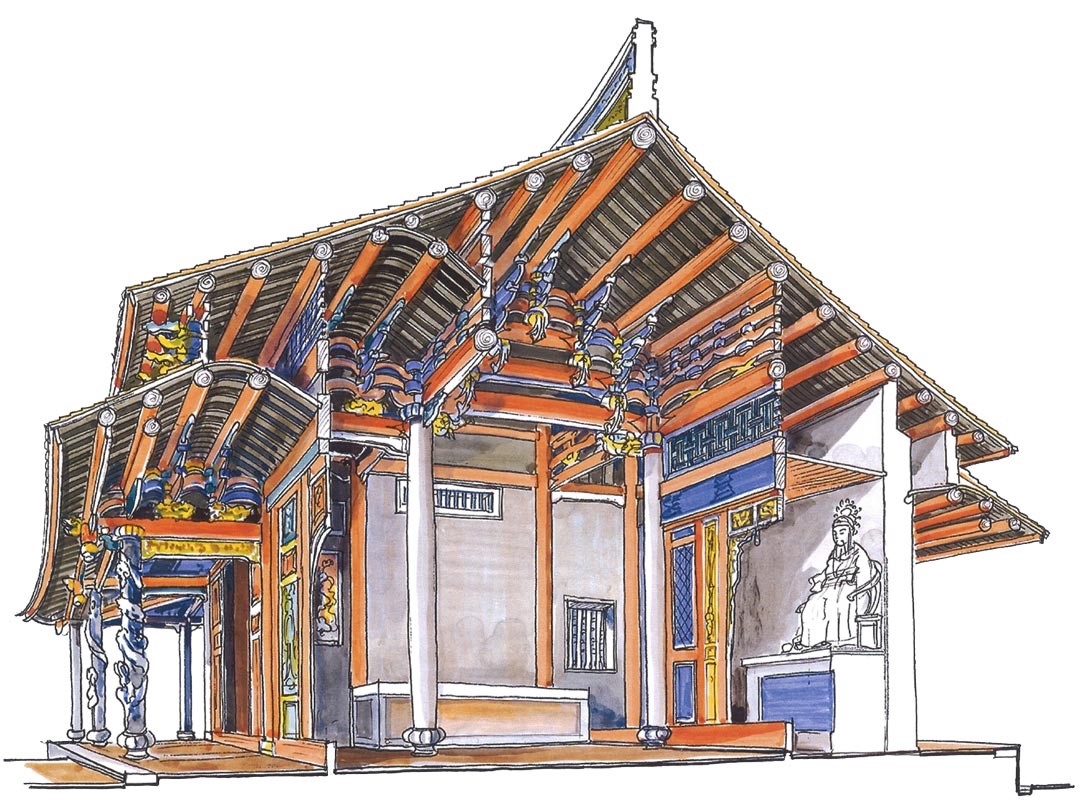

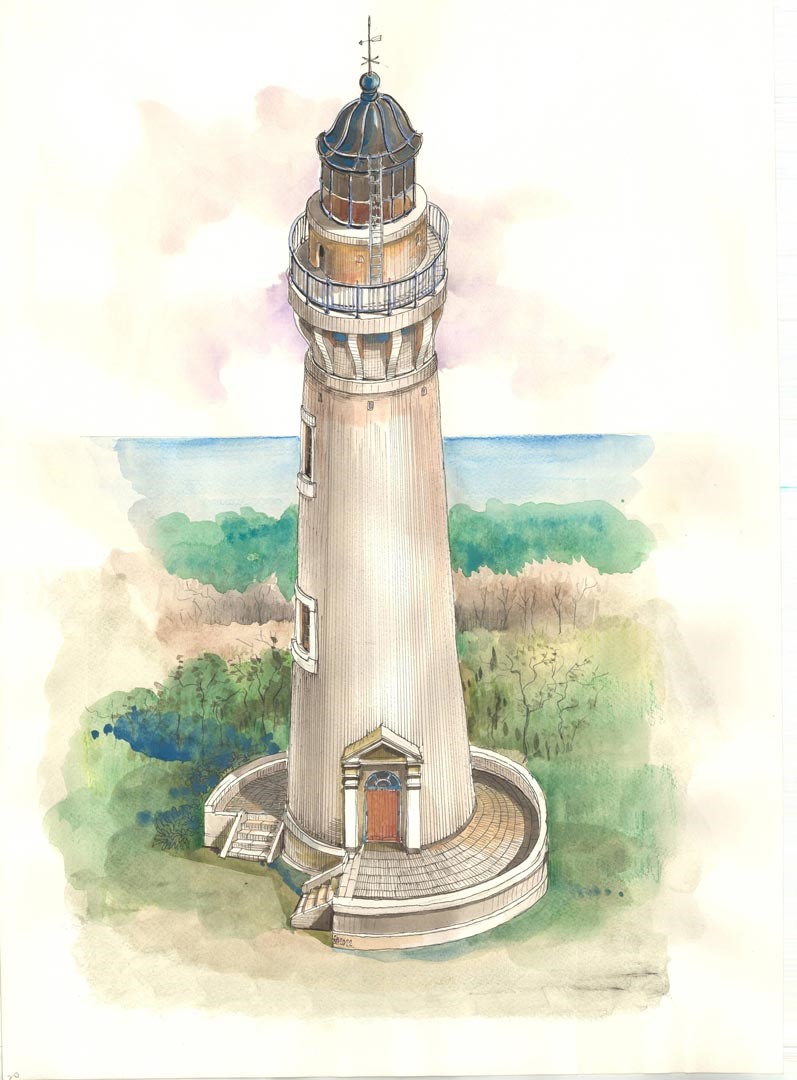

大龍峒保安宮正殿縱剖透視圖。

大龍峒保安宮正殿縱剖透視圖。文/傅楓宸 圖/傅楓宸‧李乾朗提供

「每個民族都要有屬於自己的故事。」李乾朗投入40餘年精力,完成70餘項古蹟調查研究計畫,並出版逾60部作品傳承知識與經驗,致力於詮釋文化資產與推廣工作,讓傳統建築有機會留下來,在未來的時空中繼續發聲,是臺灣文資保存界的重要推手。

血液裡的版築記憶

李乾朗民國38年出生於臺北大稻埕,50年代初中時向陳敬輝學畫,奠定了人文藝術體認基礎。當時就讀初中的李乾朗前往板橋鎮參觀荒蕪的林家花園,見古蹟保存狀態堪虞,因此發起研究並維護古蹟的心願。就讀師大附中時期進了「附中寫生會」,常背著畫袋往郊區寫生;57年進入文化大學建築與都市設計學系,受到系主任盧毓駿提倡現代與傳統結合的影響,對傳統建築產生興趣,進而點燃了對臺灣歷史與民俗的求知慾,也主動到淡江大學旁聽「古蹟仙」林衡道教授與畫家席德進的課。他們採用當年少見的田野調查方式,並且以文化和美學的視角記錄與體會傳統建築的價值,在當年可說是先驅,為李乾朗開拓了對傳統建築的認知與視野。

大學畢業後於金門服役期間,他以拍照和手繪的方式,為金門的傳統建築留下紀錄,日後更以既有學識研究和多日接觸當地建築經驗集結出版《金門民居建築》一書。該書為60年代少見的傳統建築書籍,甫出版即受矚目。李乾朗首開田野調查手法記錄傳統建築,李乾朗的美術底子和自由主義的思想,亦影響他一直以來對古蹟的看法。

傳統建築是會說故事的老屋子

投身建築史研究40餘年的李乾朗致力建築教育,以寫實精細的穿牆透視法詮釋傳統建築,積極推動建築科普化。

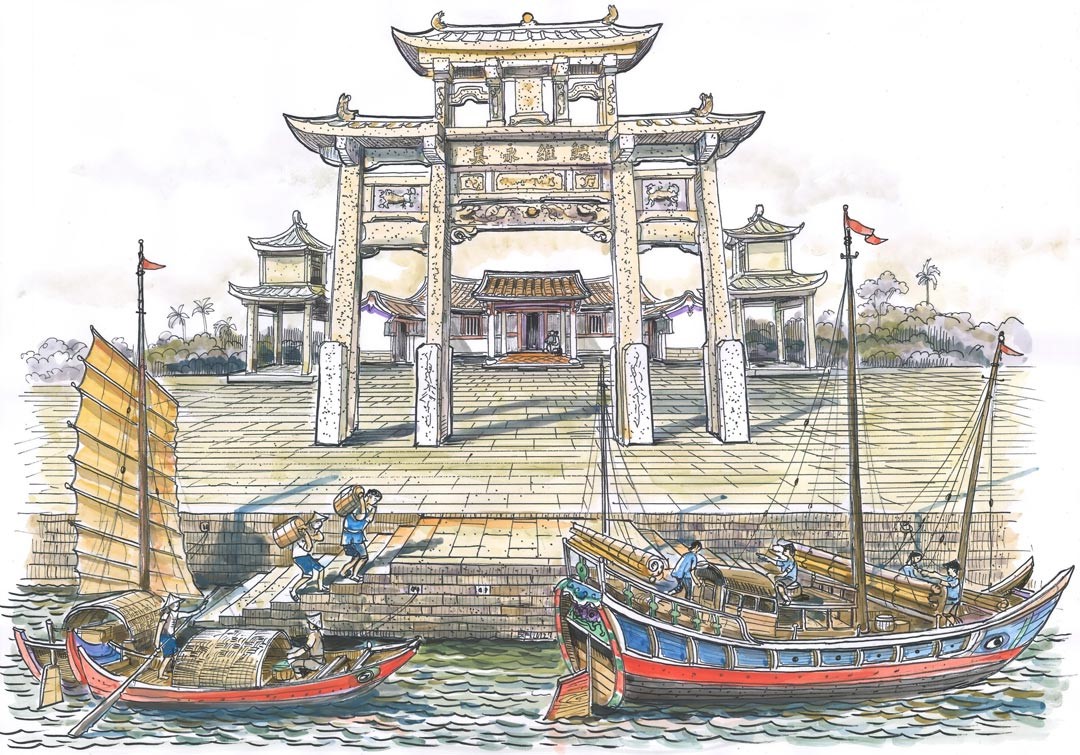

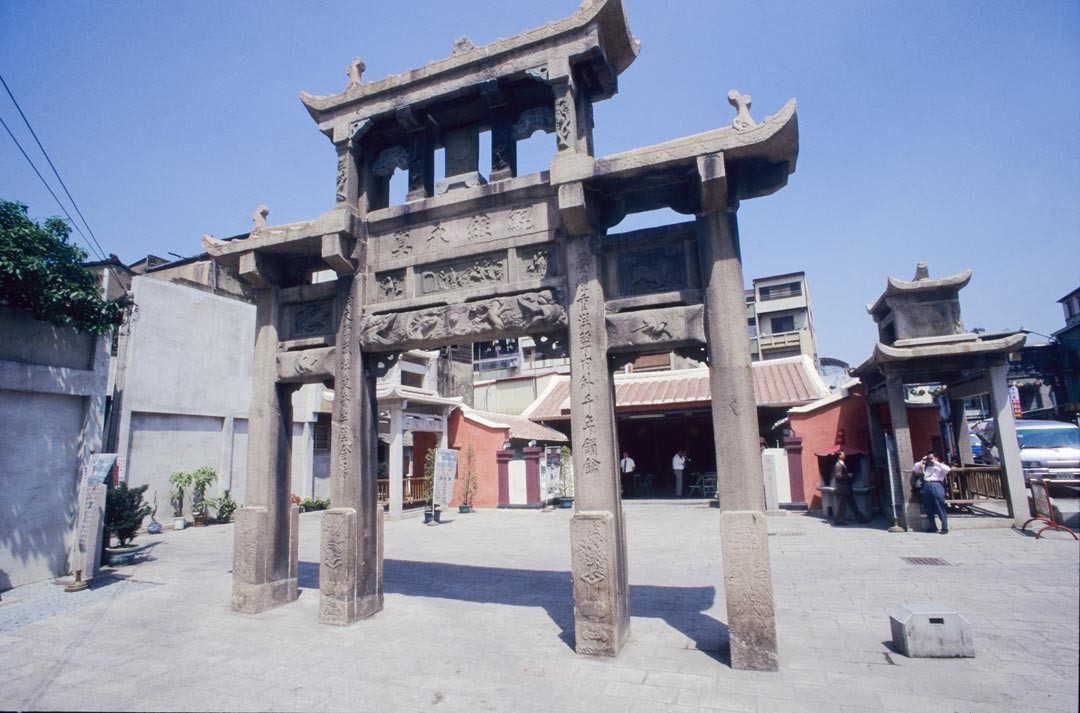

李乾朗說,傳統建築是「會說故事的老屋子」,必須有人為它發聲。古蹟、建築如果沒人特別導覽,很難了解其中門道、看出美在哪裡及知道其中故事。如果他到陌生地方,也不過是普通遊客,他就是懷著這樣的心情畫圖、寫書,他用獨門的穿牆透視畫法解析傳統建築,讓這些老屋開口說故事,希望讓民眾一窺堂奧,興起對傳統建築興趣。就像是臺南的接官亭石坊,300年前在牌坊前是渡口,地方官員會在此迎接下船的來訪高官,後因渡口淤積現已成街道,他透過考證用畫作還原當年情景。

臺灣傳統建築保存歷程的活字典

李乾朗成為林衡道以來最具權威的臺灣傳統建築研究者,他認為將過去習稱「古蹟」的稱呼以「傳統建築」來定義,更加符合時代精神與現實。「古」所定義的時間跨度更大,上溯的朝代風格久遠;「傳統」則是在地可見的時間脈絡,對於臺灣現存的老建築皆可適用。

對於老建築的修護,李乾朗表示,修舊如舊的工法是延續傳統工匠技藝與追溯文化脈絡的通道,透過重現傳統建築原貌所做的研究、規劃、施作,既能復活日漸式微的傳統工藝,更讓人們可以知道歷史、文化的深遠度,他在多年的田野調查中,也是以這樣的態度與責任感,透過分析建築結構,探詢建築設計的源頭,進而了解到先民傳承的工藝、法度,皆源自「天人合一」的生活哲學。其工藝、法度雖是深奧繁瑣,但源自於自然法則的就地取材、四季節氣、方位氣候,以及裝飾造型源自神話、故事、歷史……等的繪飾造型,在在顯示國人的敬天勤勉即是與自然和諧共處的生活智慧,這些元素雖然在現代的水泥鋼構中不復所見,但「風水」、「坐向」、「時辰」、「尺寸」……等,建築首要考慮的條件無一不缺。

因此,盡力讓傳統建築的故事能夠一代傳一代,並且培養專業人才去記錄、保存傳統建築,避免造成文明永遠無法補救的損失,不僅是他出書發揮社會影響力,在學校擔任教職的職責所在,更是他一生永遠不變的志業。

閱讀請點以下網址:

◎Hyread ebook (網址:https://ebook.hyread.com.tw/magazine.jsp?jid=377)

◎Mybook (網址:http://mybook.taiwanmobile.com/magazine)

◎udn閱讀吧 (網址:http://reading.udn.com/v2/magMain.do)

◎利用臺北市立圖書館的借書證,登入臺北好讀電子書平臺(網址:http://tpml.ebook.hyread.com.tw/),不論是電腦、手機或平板都能借閱唷!

李乾朗以鉅細靡遺的細節呈現傳統建築之美。

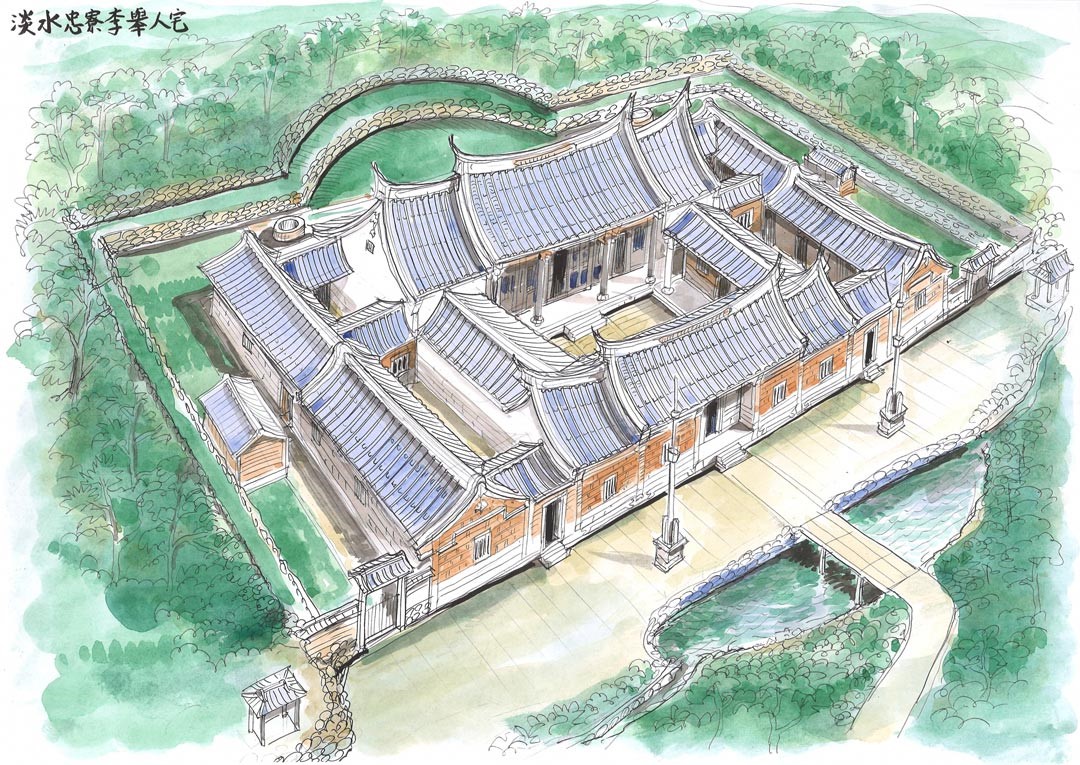

李乾朗以鉅細靡遺的細節呈現傳統建築之美。 淡水忠寮李舉人宅旗桿厝全區鳥瞰圖。

淡水忠寮李舉人宅旗桿厝全區鳥瞰圖。 臺南接官亭渡口全景剖面透視圖。

臺南接官亭渡口全景剖面透視圖。 臺南接官亭石坊。

臺南接官亭石坊。 桃園白沙岬燈塔外觀圖。

桃園白沙岬燈塔外觀圖。